Die Wegwerfgesellschaft

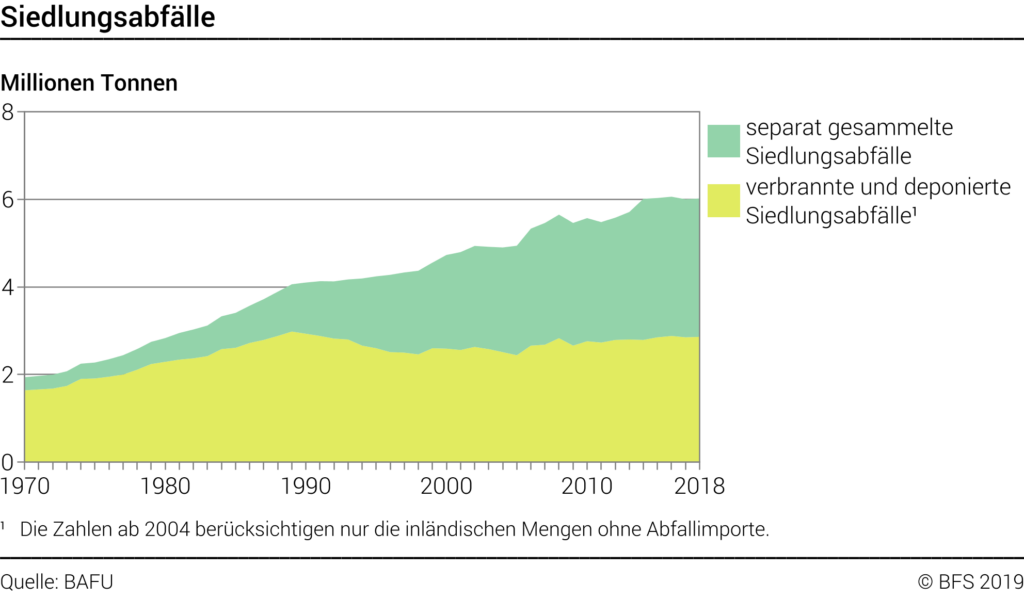

Von wegen «aus den Augen, aus dem Sinn»: Herr und Frau Durchschnitts-Schweizer produzieren Unmengen an Müll. Etwa 6 Millionen Tonnen Kehricht fallen Jahr für Jahr allein in Schweizer Haushaltungen an. Das sind fast 11,5 Tonnen pro Minute. Zeit, umzudenken.

Zwei statistische Kurven vergleichen wir, die anscheinend nicht viel miteinander zu tun haben. Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts BIP und die Zunahme der Siedlungsabfälle – beide seit 1990. Interessant: die Kurven verlaufen praktisch gleich. Und beide Werte haben sich in diesen dreissig Jahren etwa veranderthalbfacht. Als 2009 das BIP der Finanzkrise wegen einen Dämpfer einfuhr, ist auch die Menge der Siedlungsabfälle kurzzeitig um denselben Faktor zurückgegangen.

Je besser es uns also geht, umso mehr werfen wir weg. Mit jährlich 716 kg Abfall pro Person gereicht es der Schweiz zu einem der höchsten Siedlungsabfallaufkommen weltweit. Rund 53 Prozent davon werden immerhin rezykliert – etwa doppelt so viel wie noch Ende der 1980er-Jahre.

Diese Steigerung sei unter anderem auf die Einführung der Sackgebühr in den 1990er-Jahren zurückzuführen, schreibt das Bundesamt für Umwelt Bafu. «Damit wurde ein finanzieller Anreiz für das Separatsammeln geschaffen, und gleichzeitig wurden mehr gut erreichbare Sammelstellen eingerichtet. » Das Bafu wertet dies als Erfolg, mahnt jedoch: «Die erfreuliche Entwicklung beim Recycling sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die energie- und ressourcenschonendste Lösung nach wie vor die Abfallvermeidung ist.»

Von konsequenter Abfallvermeidung sind aber Herr und Frau Schweizer noch mehr als einen Tagesmarsch entfernt. Denn: wenn 53 Prozent des Abfalls rezykliert werden, landen 47 Prozent in der Kehrichtverbrennung. Pro Kopf macht dies dann knapp 1 kg Abfall täglich, der unter dem Spülbecken zwischengelagert und ein- oder zweimal wöchentlich im einschlägigen Sack am Strassenrand deponiert wird, um in der «thermischen Verwertung» – so der Fachjargon – wenigstens noch Fernwärme und Strom herzugeben.

Zero Waste – Null Abfall als Ziel

Dieser Zustand ist freilich für viele nicht das Ende der Wahrheit. Eine wachsende Zahl an «Zero-Wastern» versucht, den selbst verursachten Müll auf ein Minimum zu reduzieren. Eine von ihnen ist Martina Fischli: «In unserem Zwei-Personen-Haushalt produzieren wir aktuell etwa einen 17-Liter-Sack in zwei Monaten. Vor rund vier Jahren waren es fast 35 Liter pro Woche.» Sie sei als leidenschaftliche Köchin auf den Geschmack gekommen. Die Unmengen an Kunststoffverpackungen im Lebensmittelregal hätten sie zusehends gestört. «Das konnte so nicht weitergehen. Da beschloss ich, in einem ersten Schritt möglichst keine Lebensmittel mehr einzukaufen, die verpackt sind.»

Die Philosophie der «Zero Waste»-Bewegung endet aber nicht am Mülleimer. Ebenso wichtig ist auch ein rücksichtsvoller Umgang mit Ressourcen wie Wasser, Strom oder Arbeitszeit. Und die Zero-Waste-Bewegung will sensibilisieren. Denn Hand aufs Herz: Wer kann denn schon behaupten, in Sachen Abfallminimierung ein völlig reines Gewissen zu haben? Sich nicht hie und da selbst bei einem Anflug von Verschwendung oder wenigstens Unachtsamkeit ertappt zu haben?

Dabei sei ein Umstieg keineswegs eine Einschränkung, sagt Martina Fischli. «Ich habe immer ein paar Stoffsäcke dabei, die sind leicht und brauchen wenig Platz. Damit kann ein Grossteil der Lebensmittel wie zum Beispiel Früchte und Gemüse oder auch Getreide und Gebäcke eingekauft werden. Zudem kaufe ich sehr gerne in Hofläden und auf dem Markt ein, da gibt es eine riesige Auswahl an Produkten ohne Verpackung.»

Darüber hinaus gibt die Website von Zero Waste Switzerland auch Supermarkt-Kundinnen und -Kunden Ratschläge für den abfallarmen Einkauf. Da liegt neben Gemüse und Früchten auch Fleisch, Fisch und Käse im Offenverkauf – dies hat meist auch den Vorteil, dass die Menge besser zu den geplanten Menues passt. Verpackt wird in mitgebrachte Schalen. Auch Schokolade liegt durchaus drin – dann aber gerne Bruchschokolade direkt vom Produzenten oder jene, die in Karton verpackt ist. Und schliesslich: Wer sich über das verpackte Biogemüse bei den Grossverteilern ärgert, findet im Bio- oder Hofladen und am Marktstand eine Alternative. «Es ist wie bei einem Hobby, je öfter man es macht, desto ‹besser› wird man», sagt Zero-Wasterin Martina Fischli. Es gebe aber durchaus Grenzen: «Beim Sport komme ich teilweise nicht darum herum, hin und wieder Kontaktlinsen zu verwenden.»

Wirtschaft umbauen – um Müll einzusparen

Noch ist die Bewegung hierzulande klein. Der Verein Zero Waste Switzerland wurde vor fünf Jahren gegründet und zählt mittlerweile rund 1000 Mitglieder, welche der Philosophie im Alltag nachleben und daran erinnern, dass der Abfallberg auch mit anderen Mitteln bekämpft werden muss. Im Idealfall bereits an der Quelle – denn der beste Abfall ist der, welcher gar nie entsteht.

Dafür braucht es auch ein Umdenken in der güterproduzierenden Wirtschaft. Deren primärer Fokus auf Produktivitätssteigerung und damit verbundenem erhöhtem Materialverbrauch ist nicht das Konzept einer enkeltauglichen Zukunft, meint Esther Hidber, Projektleiterin Abfall und Ressourcen bei der Umweltstiftung Pusch: «Angesichts des gigantischen Ressourcenverschleisses, der sich zuspitzenden Ressourcenknappheit und der Umweltzerstörung wird den Menschen zunehmend klar, dass es so nicht weitergehen kann. Die Alternative ist die kreislauffähige Wirtschaft.» Dieses Wirtschaftsmodell zielt darauf, ein Gut oder dessen Komponenten so lang wie möglich im Kreislauf zu halten. Das fange schon beim Produktedesign an, wo man sich damit auseinandersetzt, wie ein Produkt, das ausgedient hat, weiterverwendet werden kann. Es soll etwa besser reparierbar, Komponenten sollen besser austauschbar oder fürs Recycling zerlegbar sein. Nach der Aufbereitung entsteht im Kreislaufmodell im Idealfall der Grundstoff für ein neues Exemplar desselben Produkts. «Wir versuchen derzeit, mit Partnern in Pilotprojekten aufzuzeigen, wie Matratzen oder Büromöbel kreislauffähig produziert werden könnten. Da wäre es sinnvoll, man könnte sie nach Gebrauch in ihre Bestandteile zerlegen, diese nötigenfalls erneuern, reinigen und wieder zurück in den Kreislauf führen, sprich daraus möglichst neue Matratzen oder Büromobiliar herstellen.»

Obwohl zahlreiche Initiativen ein Umdenken erreichen wollen, harzt es mitunter beim Willen, stellt Esther Hidber fest. In der Verantwortung stehe insbesondere auch die Politik: «Es braucht Mut und Weitblick, eine vermeintlich gut funktionierende Wirtschaft zu transformieren. Doch Weitsicht ist nicht jedermanns Sache. Dabei liegen die Chancen der Zukunft in der effizienten Nutzung unserer Ressourcen, denn die werden immer knapper.»

Noch ist die Wergwerfgesellschaft nicht überwunden

Der Weg ist ein steiniger. Noch produzieren wir Jahr für Jahr mehr Abfall. Und die unmittelbare Aufgabe ist, diesen wenigstens fachgerecht zu sammeln und soweit als möglich zu verwerten. An diesem Punkt kommen die Entsorgungsstellen der öffentlichen Hand ins Spiel. Und auch hier werden neue Konzepte gesucht und getestet. Vor knapp zwei Jahren hat die Stadt Bern einen Alltagstest in rund 1300 Haushaltungen lanciert. In Mietliegenschaften ebenso wie in Eigentumssiedlungen. Casanostra hat seinerzeit über den Teststart berichtet.

Seither trennen die Testpersonen PET, Glas, Kunststoff sowie Blech und Aluminium in verschiedenfarbigen Plastiksäcken direkt im Haushalt. Rüstabfälle und Speisereste landen im Grüncontainer, der verbleibende Restmüll im Kehrichtsack. Die bereits getrennten Wertstoffe werden zusammen mit losem Papier und Karton in einem Recycling-Container vor dem Haus deponiert und dort von der Abfuhr abgeholt. Die Kehrichtsäcke werden in einem zweiten Container bereitgestellt.

Das Echo auf den Testlauf sei mehrheitlich positiv ausgefallen, sagt Christian Jordi, Leiter Entsorgung + Recycling Bern: «Bei Umfragen stuften 88 Prozent der Befragten das Trennsystem als praktisch ein, 85 Prozent würden eine definitive Einführung nach dem Probelauf begrüssen.» Einzelne Testpersonen hätten eine Reduktion des zu verbrennenden Kehrichts um etwa die Hälfte erzielt. Auch die in Bern wieder eingeführte Kunststoffsammlung im eigenen Haushalt habe sich bewährt. Die Recyclingquote sei im Test auch bei den anderen Wertstoffen gestiegen. Ebenfalls positiv: Das Abfuhrpersonal hievt nicht mehr täglich mehrere Tonnen einzelne Abfallsäcke in den Kehrichtwagen, sondern leert die gefüllten Container maschinell. Das ist mit Blick auf die Gesundheit eine enorme Entlastung. Auch die Verwerter sind zufrieden: Die Ziele der Wertstofftrennung würde bisweilen gar übertroffen.

Eine wichtige Erkenntnis des Pilotversuchs sei ausserdem, dass die technische Machbarkeit nachgewiesen werden konnte. Auch hinsichtlich Ökobilanz ist der Pilot positiv verlaufen, sagt Christian Jordi: «Das System ist bei genügender Teilnehmerzahl ökologischer als das bisherige.»

Dennoch stand der Berner Abfallversuch auch in der Kritik. Es sei sinnlos, Abfall für die Entsorgung noch extra in Plastiksäcke zu verpacken, wurde moniert. Christian Jordi relativiert: Die Säcke seien nötig, um die Wertstoffe im Sammelcontainer zu trennen. «Unsere Farb- und Kehrichtsäcke weisen einen hohen Anteil an wiederverwertetem Kunststoff auf. Entsprechend wird wenig Neukunststoff eingesetzt und benutzte Säcke werden grösstenteils dem Recycling zugeführt.» Auch Bedenken, dass die Stromund Fernwärmegewinnung ob zu wenig brennbarem Kehricht leiden könnte, kann Jordi entkräften – selbst wenn das System dereinst flächendeckend eingeführt werden sollte: «Die Menge und der Brennwert werden mit zunehmender Anzahl Beteiligter am Trennsystem natürlich sinken. Die Energiezentrale Forsthaus Bern erlangt dadurch aber gleichzeitig mehr Verbrennungskapazität, welche sie durch zusätzlichen Gewerbe- und Industriekehricht kompensieren kann.»

Die Stadtberner Regierung hat Entsorgung + Recycling Bern kürzlich grünes Licht für eine Weiterführung des schweizweit noch einzigartigen Trennsystems gegeben. Nun folgt die öffentliche Vernehmlassung zum Konzept. Der Leiter der Berner Entsorgungsbetriebe rechnet mit einer grossflächigen Einführung bis ungefähr 2026.

Die bei einigen Gütern bereits im Verkaufspreis einberechnete – so genannt vorgezogene – Recyclinggebühr mag eine praktische Lösung sein, sie verleitet aber auch zur Gedankenlosigkeit und sie befeuert das Meccano der Kurzlebigkeit: An der Stelle wo einst ein Telefonapparat über Jahrzehnte genutzt wurde, wechseln wir heute alle paar Jahre das Mobiltelefon. Und der iPod bietet in der Tat mehr Abwechslung im Hörorgan als dies die 90-Minuten-Musikkassette vermochte, er ist aber auch ungleich schwieriger fachgerecht zu entsorgen. Ebenso ist es blanker Unsinn, dass der neue Tintenstrahldrucker kaum mehr kostet als dessen Ersatzpatronen.

Der Müllberg ist gleichsam ein Spiegel unseres Wohlstands. Rund 60 Tonnen Siedlungsabfall produzieren wir in einem Menschenleben. Würde die gesamte Welt im selben Ausmass wie die Schweiz konsumieren, wären fast drei Planeten erforderlich. Der «Earth Overshoot Day» ist der Tag, an dem die Ressourcennachfrage eines Landes die ihm zugemessene Erdkapazität übersteigt. Die Schweiz hatte ihre Jahresressourcen bis zum 8. Mai bezogen. Für den Rest des Jahres leben wir auf Pump. Das sollte uns wohl zu denken geben.

Der Autor

Andreas Käsermann

Journalist

Buchtipp

Upcycling – Wieder- und Weiterverwendung als Gestaltungsprinzip in der Architektur

Das Buch untersucht das Potenzial des Upcyclings – der qualitativen Wiederverwendung von Bauten und Bauteilen – und stellt sie neuen Entwicklungen in der Architektur- und Baupraxis gegenüber. Ein Plädoyer für die Wiederverwendung von Materialien und Bauelementen in der Architektur.

Herausgeber: Daniel Stockhammer

Verlag: Triest Verlag, Zürich

Deutsch/Englisch, ca. 220 Seiten

ISBN 978-3-03863-046-3

Preis: 39 Franken

Casafair-Mitglieder erhalten das Buch zu Fr. 27.30 versandkostenfrei.

Weitere Infos

- Zero Waste Switzerland

- PUSCH

- farbsack.ch (Entsorgung + Recycling Bern)

- Broschüre «Ent-Sorgen? – Abfall in der Schweiz illustriert» (Bundesamt für Umwelt Bafu)